Le “Catene di Sant’Antonio” sono un fenomeno sociale e comunicativo che accompagna l’umanità da secoli, assumendo forme diverse a seconda del contesto storico e dei mezzi di comunicazione disponibili. Il loro nome deriva da una tradizione religiosa, ma nel tempo si è trasformato in un modo di indicare qualsiasi messaggio diffuso con lo scopo di essere replicato e inoltrato in serie.

Le origini religiose

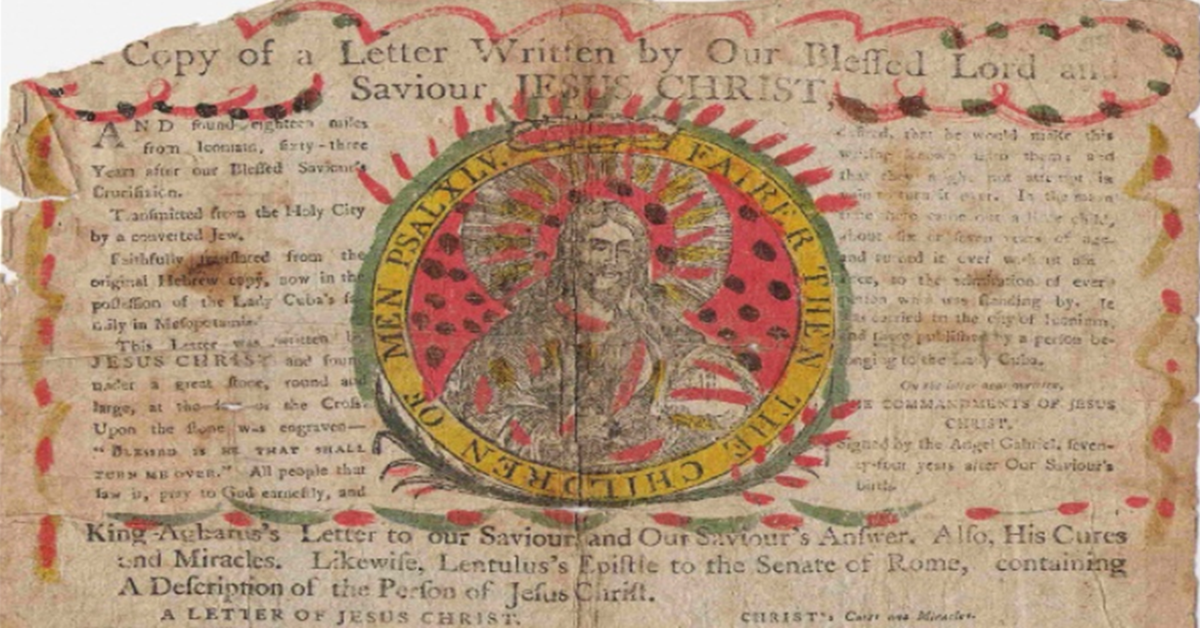

Il termine trae ispirazione da Sant’Antonio da Padova, venerato come santo taumaturgo e protettore dei bisognosi. Già nel Medioevo circolavano lettere manoscritte attribuite a comunità religiose o confraternite, che promettevano benedizioni a chi avesse copiato e diffuso il messaggio, e disgrazie a chi avesse interrotto la catena. Si trattava di un misto di fede popolare, superstizione e meccanismi psicologici legati al senso di colpa e alla paura.

Dalle lettere ai volantini

Nei secoli successivi, il fenomeno si è evoluto con l’invenzione della stampa. Nel XIX e XX secolo circolavano catene sotto forma di lettere cartacee o biglietti che invitavano a copiarne un certo numero di copie e distribuirle ad amici e conoscenti. Spesso venivano usati riferimenti religiosi o morali per rendere più convincente l’appello.

L’avvento dei media moderni

Con la diffusione del telefono e dei fax, le catene si sono adattate ai nuovi strumenti, sfruttando ogni mezzo capace di trasmettere messaggi in serie. Negli anni ’80 e ’90, ad esempio, non era raro ricevere “catene” via posta tradizionale o via fax, spesso con richieste di denaro camuffate da iniziative solidali.

Le catene nell’era digitale

L’arrivo di internet e dei social network ha amplificato enormemente la portata del fenomeno. Le email prima, e oggi WhatsApp, Facebook e TikTok, hanno reso le catene virali in pochi minuti. Dai messaggi che promettono fortuna a quelli che diffondono bufale o fake news, il principio è rimasto lo stesso: un contenuto che invita a essere condiviso, facendo leva su emozioni forti come paura, speranza o solidarietà.

Un meccanismo psicologico senza tempo

Le catene funzionano perché giocano su dinamiche umane universali: il desiderio di non sentirsi esclusi, la paura di conseguenze negative, la speranza di ottenere benefici, ma anche la spinta alla condivisione come gesto di appartenenza a un gruppo. In questo senso, rappresentano una delle prime forme di “contenuto virale”.