La fotografia post-mortem, conosciuta anche come memento mori fotografico, è stata una pratica diffusa soprattutto nel XIX e nei primi decenni del XX secolo. Nata in un’epoca in cui la morte era un’esperienza molto più presente nella quotidianità rispetto a oggi, questa tradizione univa il desiderio di conservare un ricordo tangibile dei defunti con le possibilità offerte dalla nuova tecnologia fotografica.

Origini e diffusione

Con l’invenzione del dagherrotipo nel 1839, la fotografia divenne rapidamente accessibile a una fascia crescente della popolazione. Per molte famiglie, la fotografia post-mortem rappresentava l’unica occasione di possedere un ritratto del proprio caro, spesso scattato subito dopo la morte. L’usanza era diffusa in Europa, negli Stati Uniti e in alcuni paesi dell’America Latina, dove si intrecciava con tradizioni culturali legate alla commemorazione dei defunti.

Stili e modalità

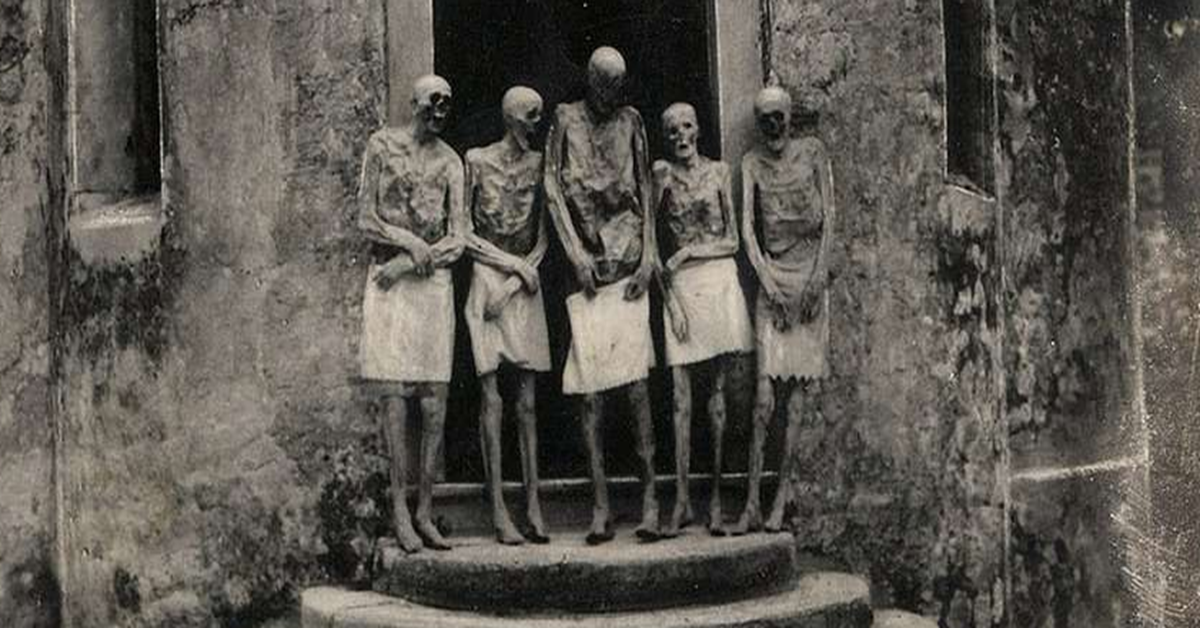

Le fotografie post-mortem potevano assumere forme diverse. In alcuni casi il defunto veniva ritratto disteso, circondato da fiori o in una posa che ricordava il sonno. In altri, veniva messo in scena come se fosse ancora vivo: seduto su una sedia, in piedi sorretto da appositi supporti, o ritratto insieme ai familiari, che spesso mostravano un atteggiamento composto e dignitoso.

L’intento non era macabro, ma commemorativo: la fotografia diventava un oggetto di memoria, un simbolo di affetto e di continuità, soprattutto in una società con un’alta mortalità infantile e scarsa disponibilità di ritratti in vita.

Significati culturali

La fotografia post-mortem si inserisce nel più ampio contesto delle pratiche di lutto dell’Ottocento, che includevano abiti neri, gioielli funebri e rituali pubblici di commemorazione. Era un modo per dare forma visiva alla perdita e per tenere viva la presenza del defunto all’interno della famiglia.

Oggi, queste immagini possono suscitare stupore o disagio, poiché la società contemporanea tende a rimuovere la morte dallo spazio visibile. Tuttavia, osservandole con uno sguardo storico, emergono come testimonianze preziose della relazione che le persone avevano con la vita e con la morte.

Declino della pratica

Con la diffusione della fotografia a prezzi più accessibili e la possibilità di ritrarre i propri cari in vita, la fotografia post-mortem perse progressivamente la sua funzione. A partire dal Novecento, la pratica divenne sempre più rara, sopravvivendo solo in alcune tradizioni locali o in contesti rurali.

Uno sguardo contemporaneo

Oggi, le fotografie post-mortem sono oggetto di interesse storico, antropologico e artistico. Musei e collezioni private le conservano come testimonianze di un rapporto con la morte radicalmente diverso da quello odierno. Inoltre, nell’ambito delle arti visive e delle riflessioni sulla memoria, continuano a stimolare domande sul significato della rappresentazione del corpo e sul modo in cui le immagini costruiscono il ricordo.